|

|

.

Nachmittag im Herbst

Durch die Fenster schien helles Sonnenlicht, die Stores leuchteten weiß auf. Birkenzweige rauschten, im Gras lagen die ersten welken Blätter. Die weitläufige Parklandschaft draußen versprach etwas anderes als das Betonhochhaus, in dem Henriette arbeitete. Ihr Büro war mit nüchternen Stahlmöbeln eingerichtet, elegant und kühl, auf dem Steinboden lag ein aschefarbener Läufer aus einem Design-Katalog. Diese Welt war unentrinnbar, hier blieb man fast den ganzen Tag, mal allein, mal mit Kollegen, mal den Bildschirm, mal einen Kaffeebecher vor sich.

"Man müßte ...", dachte Henriette. "Die Welt draußen scheint mich zu rufen. Aber was finde ich, wenn ich hinausgehe? Einen Park, sonst nichts."

Daß Henriette lieber Seidenkleider mit langem Rock anzog und Jacken mit Schößchen, als wie die Kolleginnen Kostüme und weiße Blusen zu tragen, wurde als ihr Markenzeichen betrachtet. Sie hatte auch eine Vorliebe für historische Frisuren. Ihr rotes Haar fiel in Korkenzieherlocken über ihre Schultern, verziert mit schwarzen Samtschleifen.

"Zu dir paßt eine Kutsche besser als ein Auto", sagte manchmal jemand. "Hast du immer noch keinen Märchenprinzen gefunden?"

Heute durfte Henriettes Abteilung eher Feierabend machen, denn die oberen Etagen hatten eine geheime Konferenz, und niemand sollte aus Versehen dort hineingeraten. Henriette legte ihre Sachen in der Tiefgarage ins Auto und ging in den Park. Schotterwege führten an halbhohen Mäuerchen entlang, treppauf und treppab. Henriette zog ihr Wolltuch enger um sich. Die Sonne wärmte noch, aber vom Boden kam schon eine herbstliche Kühle herauf. In der Ferne war die blaßgolden angestrahlte Front eines Schlosses zu sehen. Trauerweiden ließen ihre Zweige bis dicht über den Wasserspiegel eines Teichs hängen.

Henriette fiel ein Mann auf, der vor einem Grabstein stand und die Inschrift las. Es gab im Park mehrere Grabsteine aus dem achtzehnten, neunzehnten und dem frühen zwanzigsten Jahrhundert, denn damals war hier ein Friedhof gewesen. Der Mann trug einen Gehrock aus schwarzem Samt und eine seidene Halsbinde. Die dunklen Haare hatte er im Nacken mit einer Schleife zu einem Zopf gebunden. Henriette überlegte, ob sie ihn schon einmal in einer Discothek gesehen hatte.

"Was steht denn da?" fragte sie und lief heran. "Das konnte ich nie entziffern."

Der Mann blickte auf und sagte mit einer angedeuteten Verbeugung:

"Leonhard."

"Henriette."

"Das, was da steht, ist verwittert. Es ist eben Kalksandstein."

"Dann kannst du es wahrscheinlich auch nicht lesen."

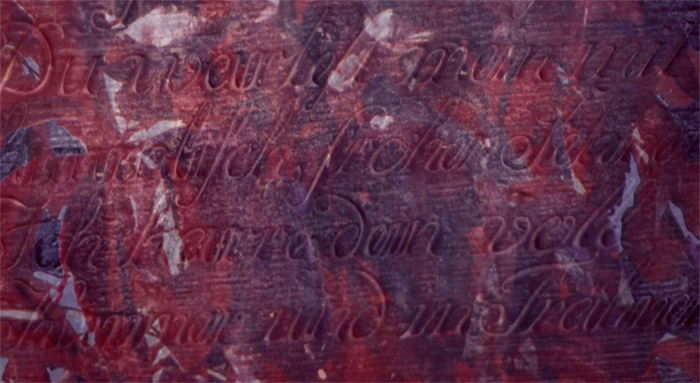

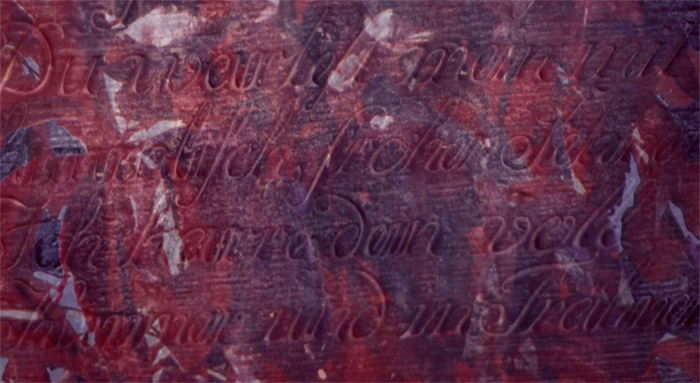

Leonhard las die eingravierten Verse vor, ohne zu stocken:

"Du siehst umringt von reinen Engelsfreuden

auf meinen Staub herab.

Ich suche dich mit namenlosem Leiden

und sehe in dein Grab.

Du wartest mein mit himmlisch frohem Sehnen,

ich harre dein voll Kummer und in Tränen."

"Wie bringst du das zusammen?" fragte Henriette verwundert. "Hast du es geraten?"

"Vielleicht."

"Ob der das ehrlich gemeint hat?"

"Wer?"

"Der das da hat draufgravieren lassen", erklärte Henriette. "Ich meine, man kann viel jammern, wenn einer gestorben ist, doch ob einer wirklich trauert, kann man nicht immer ersehen aus dem, was er sagt."

"Stimmt, das weiß man nicht."

"Es ist irgendwie kitschig, aber auch irgendwie schön, irgendwie bewegend."

Leonhard blickte Henriette ins Gesicht und sagte:

"Ist das schön, wieder zu atmen."

"Eigentlich wäre ich gerne öfter hier im Park, um mal Luft zu holen", erzählte sie. "Aber meistens komme ich im Dunkeln zur Arbeit und gehe im Dunkeln nach Hause, und wer will schon bei Dunkelheit hier herumlaufen?"

"Und im Sommer, wenn es lange hell ist?"

"Dann könnte ich hierher kommen, aber ich will dann meistens so schnell wie möglich so weit weg von der Arbeit wie möglich. Und dann ... wenn man in einem Büro sitzt, manchmal auch mit Kollegen, und man schaut durch die Stores, die im Sonnenlicht so hell aufleuchten, dann ahnt man dahinter den Park mit den alten Bäumen, dem Teich, den Mäuerchen und Treppen, man hört in Gedanken das Rauschen der Wipfel, und das ist, als wenn die Sonne einem sagen wollte:

'Da draußen ist das Leben, aber du kannst dorthin nicht kommen, denn wenn du hinauskommst, findest du es nicht mehr, dir begegnet nur der Tod.'"

"Warum sollte dir nur der Tod begegnen?"

"Das ist wie etwas in meinem Schicksal Verankertes, so ähnlich wie ein Fluch ... etwas Unentrinnbares."

"Wie würde das Leben denn aussehen, wenn du es finden würdest?"

"Daß ein Mensch vor mir steht, der zu mir gehört, als wenn er schon immer zu mir gehört hätte."

"Und den gibt es nicht."

"Er ist mir nie begegnet. Und inzwischen glaube ich, es gibt ihn gar nicht ... und wenn es ihn doch gibt, ich weiß nicht, wie ich ihn finden sollte."

"Gesucht habe ich auch, lange habe ich gesucht."

"Und dann?"

"Dann kam die Schwindsucht."

"Da kann man heute was gegen machen", wußte Henriette. "Da stirbt man heute meistens nicht mehr dran."

"Früher war das anders."

"Ja, damals sind fast alle dran gestorben."

Henriette betrachtete den Grabstein mit dem eingravierten Gedicht. Teilweise war die Oberfläche des Steins abgesprungen, so daß die darauf gravierten Buchstaben gänzlich verlorengegangen waren.

"Dichtest du gern?" fragte sie. "Du hast ja die Inschrift auf dem Grabstein neu zusammengedichtet. Da fehlen mehrere Zeilen zur Hälfte oder ganz."

Leonhard sagte ein Gedicht auf:

"Alles, was wir sind,

alles, was wir schaffen

geht dahin im Nu.

Keine Macht ist stärker

als das Nichts,

das uns verschlingt."

"Ist das von dir?" fragte Henriette.

"Als ich das geschrieben habe, waren meine Eltern gerade gestorben", erzählte Leonhard. "Ich sehe sie noch vor mir, in einer Kapelle waren sie aufgebahrt in steinernen Särgen."

"Es ist ja so", meinte Henriette, "was wir lieben, was wir haben, es wird uns weggerissen, und nie können wir es zurückholen."

"Hast du auch schon jemanden verloren?"

"Nein, ich habe ihn nur einfach nicht gefunden. Vielleicht sehe ich deshalb auch immer den Tod um mich herum ... Man ist am Leben und darf doch nicht leben."

"Ich fühle mich lebendig", sagte Leonhard. "Ich atme die Luft, die nach Erde riecht und nach nassem Laub, ich fühle die Sonnenwärme, ich fühle die Wärme meines Körpers."

"Du bist ja auch lebendig."

"Das Leben wird mir mit jedem Augenblick neu geschenkt."

"Du siehst aus, als würdest du in den Schloß wohnen, das da vorne steht."

"Das stimmt, da wohne ich."

"Da ist irgendein Amt drin, welches, weiß ich nicht, und da ist ein Museum drin."

"Da vorne ist mein Balkon", erzählte Leonhard. "Ich habe mich in dem Schloß nur geduldet gefühlt, nicht zu Hause. Das Zimmer war mein Zimmer, und doch schien es mir nicht zu gehören, nichts schien mir zu gehören, auch nicht mein eigenes Leben."

"Wem gehörte es denn?"

"Irgendwie gehörte niemandem wirklich etwas. Meine Braut sollte ich mir auch nicht selber aussuchen."

"Das hört sich an wie in einem Kitschroman ... oder einem Märchenfilm."

"Alptraum", sagte Leonhard. "Ein Alptraum. Kennst du die Geschichte von Agnes Bernauer?"

"Ja."

"So schlimm war es bei mir nicht, ich hatte nicht genug Zeit, um meine Agnes Bernauer zu finden, also konnte sie mir auch nicht durch Mord von der Seite gerissen werden. Aber es hätte so werden können, wenn ich sie gefunden hätte. Meine Braut war schon ausgesucht worden, und wenn ich eine andere geheiratet hätte, dann hätte es sein können, daß man meine Frau ermordet und mich anschließend zwingt, die ausgesuchte Braut zu heiraten."

"Und wie ging das dann aus?"

"Die Schwindsucht kam."

"Und weil die Schwindsucht kam, wurdest du dann doch nicht zu einer Heirat gezwungen?" fragte Henriette.

"Ja, sie haben mich verschont", antwortete Leonhard. "Sie haben mir nicht mehr viel Zeit gegeben. Also wurde ich in Ruhe gelassen."

"Und dann bist du doch wieder gesund geworden ..."

"Jetzt", sagte Leonhard, "jetzt bin ich gesund. Jetzt kann ich wieder Kraft schöpfen und leben und atmen."

"Wo wohnst du denn jetzt?"

Leonhard zog eine Visitenkarte hervor, fein bedruckt mit verschlungenen Schriftzeichen.

"Das ist in unserer Stadt", stellte Henriette fest. "Hast du kein Telefon?"

"Komm' einfach vorbei, die Tür wird offen sein."

"Hast du viele Vornamen ... und so viele Nachnamen ..."

"Das ist meistens so bei Adelsgeschlechtern", sagte Leonhard.

Wie gebannt schaute Henriette ihm nach, als er durch den Park davonging. Sie hätte ihn so viel fragen wollen, ihm so viel sagen wollen, doch etwas Unbestimmtes hielt sie zurück.

Am nächsten Morgen lag dichter Nebel auf den Wiesen, er hing als grauweißer Schleier in den Bäumen und Büschen. Es war Samstag, Henriette mußte nicht arbeiten. Sie entschied sich, ihrer Neugier zu folgen und zu der auf die Visitenkarte gedruckten Adresse zu fahren. Wie sich herausstellte, befand sich dort ein Friedhof, einige Jahrhunderte alt, doch noch als Friedhof genutzt. An der Friedhofsmauer stand eine Hausnummer und darunter, um jede Verwechslung auszuschließen, der Name der Straße. Das Tor stand offen. Henriette ging hindurch und suchte nach einer lebenden Seele. Sie fand ein verglastes Häuschen, darin saß der Friedhofswärter. Henriette erkundigte sich bei ihm nach Leonhard.

"Das ist eins von den historischen Gräbern", gab der Friedhofswärter Auskunft. "Es ist in einem von den Mausoleen. An dem sind vorne Tafeln angebracht, auf denen stehen alle Namen der Bewohner, wie an einem Klingelschild, nur etwas prunkvoller."

Henriette fand das Mausoleum im hinteren Teil des Friedhofs. Einer der vielen Namen auf den Tafeln war der Name Leonhards, mit allen Vor- und Nachnamen und Adelstiteln. Geboren war er im Jahre 1750, gestorben im Jahre 1782.

"Was für eine Idee", dachte Henriette. "Einer von den romantisch veranlagten Jungs in der Gothic-Clubszene geht auf historischen Friedhöfen spazieren und stellt sich vor, er sei einer der Verstorbenen ... und zieht sich auch genauso an. Wenn ich nur wüßte, wer es gewesen ist!"

Sie war gern in der Clubszene; in den Tanzsälen konnte sie wesentlich ausgefallener und aufwendiger kostümiert erscheinen als im Alltag und im Berufsleben. Unter den Leuten, die sie auf den Tanzveranstaltungen traf, waren viele, die auch historisch inspirierte Kostüme trugen. Doch nie fand Henriette ihre Bekanntschaft aus dem Park wieder, auch hatte niemand von ihm gehört oder ihn gesehen. Henriette ging nun öfter durch den Park, wo sie ihn getroffen hatte, meistens nachmittags am Wochenende, denn in der Woche war es nach der Arbeit schon dunkel. Allein, auch im Park begegnete ihr der Mann nicht wieder, der sich "Leonhard" nannte.

Es wurde kälter, die verwitterten Grabsteine waren mit Rauhreif bedeckt, die blaßrote Sonne schaute zwischen den kahlen Zweigen hindurch.

Eines Abends nahm Henriette die Post aus ihrem Briefkasten und fand eines der Anzeigenblättchen darin, die alle paar Tage kamen und meistens im Altpapier endeten. Dieses Mal fiel ihr eine Schlagzeile auf:

"Grüße aus der Finsternis"

In ihrer Wohnung blätterte sie die Zeitung durch und fand den Artikel, der zu der Schlagzeile gehörte. Er handelte von einer Kirchturmspitze, die nur alle zweihundertfünfzig Jahre abgenommen wurde, um auf Schäden untersucht, instandgesetzt und gereinigt zu werden. Dieses Jahr im Herbst war es wieder Zeit dafür. Man hatte beim Abnehmen der Kirchturmspitze einen Zettel gefunden, der zweihundertfünfzig Jahre alt sein mußte, auch von der Beschaffenheit her und von dem Datum her, das darauf stand. Im Jahre 1757 war der Zettel in die Kirchturmspitze hineingesteckt worden. Das Gedicht auf dem Zettel war in der Zeitung abgedruckt:

"Alles, was wir sind,

alles, was wir schaffen

geht dahin im Nu.

Keine Macht ist stärker

als das Nichts,

das uns verschlingt.

Es grüßt aus der Finsternis

Leonhard"

Es folgten Leonhards sämtliche Vor- und Nachnamen und Adelstitel.

|

|